誰かの日記のもう一つの話

山口慎太朗さんの日記小説「誰かの日記」の制作ストーリーを篠原紙工のホームページで紹介しています。ぜひ読んでいただけると嬉しいです。

こちらの制作ストーリーは以前、六本木にある本屋さん「文喫」で展示した際の紹介文を再編集したものです。文章を肉付けするために担当した新島さんにより詳しい話を付け足してもらいました。

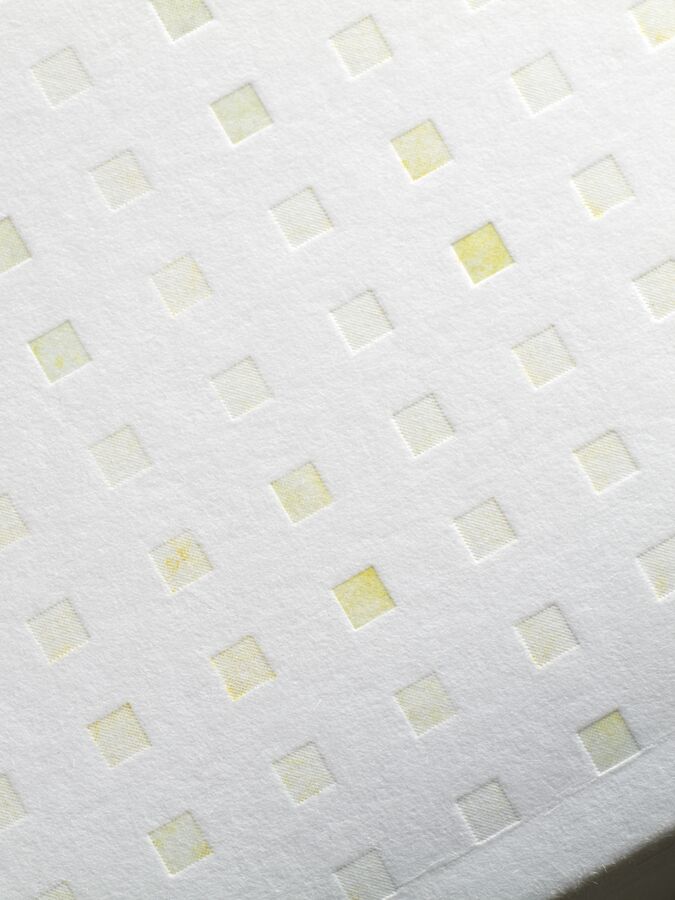

その文章を読んだ後、文庫本サイズの分厚いこの装丁の見方がガラッと変わりました。正直言うと、この本がなぜこんなにカクカクして、表紙には四角が羅列されていて、活版印刷の淡い黄色が何を示しているのか、ピンときませんでした。本の開きも硬い感じで、日記というパーソナルで身近なイメージのものとはかけ離れている感じがしていました。しかし、新島さんの書いた一文を読んで、私の中の蓄積された記憶や経験がよみがえりました。

「立ち並ぶ家々やマンション、数え切れないほどの窓、その数だけ、誰かの生活があって、それだけ人はぎゅっと詰まって生きているのだと感じて、あの時の感覚とこの日記小説がふっと繋がったのです。」

私も似たような経験があります。

夕方から夜にかけて、家々の明かりが灯って立ち並ぶマンションが光のオブジェみたいになる時間帯。特に電車に乗っているとちょうどいい高さと距離で街並みが見渡せます。ある時、「ああ、この明かりの数だけ誰かの生活、人生があって今日一日、誰もがいろんな経験をして生きているんだなぁ。」と果てしない想像のような気がして震えそうでした。

この自分の経験を絡めながら「誰かの日記」の装丁を手に取ると感じ方が全く変わってしまいました。角ばった感じや直線的なものの方が手に触れた際に少し距離を感じるし、馴染みすぎないぶん、物事を客観的に見れるような気がする。開きにある程度の硬さがあるのも意味があるように感じます。これから誰か他人の日記を読むぞ、というふうに。自分の経験が何かリンクすると意見なんて、コロッと変わってしまいますね。でも、この装丁の佇まいが私の経験ともとつながったのです。

毎日乗る電車、いつもと変わり映えのない日、どうしてあの時、窓の外に広がる風景を見てそんなことを考えたのか、それも謎なのですが、電車の中で誰かの日々を想像して、私もまた誰かの想像の中にいるのかもしれない、とか考えたりして、妄想が止まらなかったのです。とにかく、良いとか悪いとか抜きにして、どんな人もみんな頑張って生きているんだろうな…。なんて思ったのですよね。自分も他者も実は境界線なんてなくて、全部繋がっているような気持ちになり、夜の景色が宇宙にすら見えました。

「誰かの日記」は発売後すぐに完売されたと聞きました。このストーリーを知らないで手に取られた方はこの装丁をどんなふうに感じたでしょうか。きっとそれぞれいろんな感じ方や意見があることでしょう。装丁ができるまでの話を聞くと本という物の魅力もぐっと深くなります。特に自分の中にある記憶や感情と繋がるとより特別感が湧きます。私はこの背景話を聞く前に、もう少し自分で感じてみればよかったと少々、後悔。

この本が誰かの本棚の中で生き生きしているといいなと思います。