隠岐へ

色々なご縁が重なり篠原紙工図書室で展示をした 「神迎え」(Japan Craft Book project )の舞台である島根県の隠岐諸島へ行っていきました。今回はその旅の全体像をご紹介しますね。

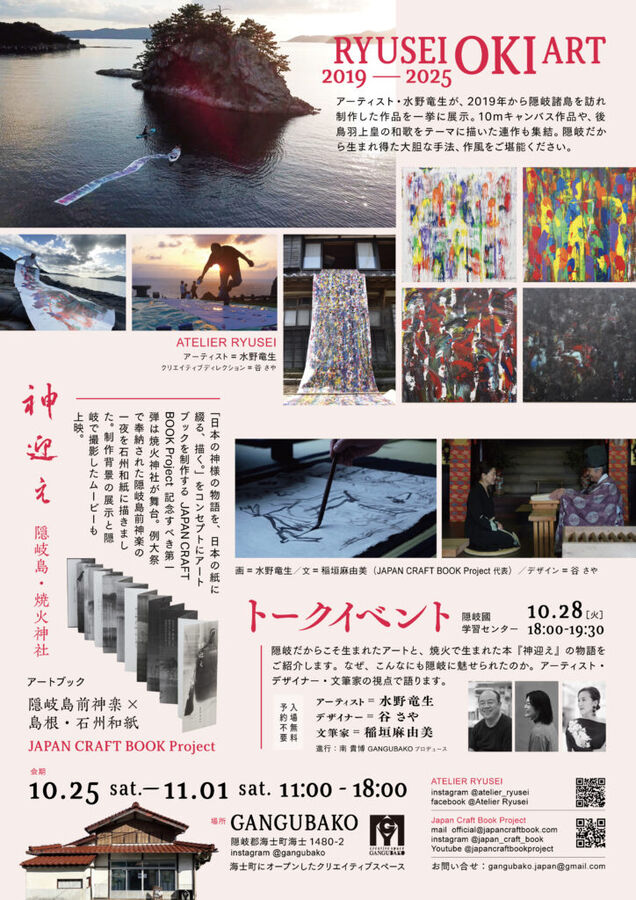

ちょうど10月25日から11月1日まで、島にできた新しいギャラリーで「隠岐だからこそ生まれたアートと本」という展示が開催されており、トークもあるとのことで神迎えの画家の水野竜生さん、著者の稲垣麻由美さん、デザイナーの谷さやさん、皆さんが揃って物語が生まれた島にいることは、次にいつになるかわからない!と思い、島へ旅立つ決意をし、東京からまずは鳥取県の米子へ飛びました。空港で稲垣さんに迎えに来ていただいたのですが、篠原紙工で会う時とはまたちょっと違い、旅仲間という感じで米子で会えたことに安堵と嬉しさで笑みが溢れてしまいました。

今回の隠岐への旅には他にも同行者がおり、2組のドイツ在住の日本人家族、ノルウェーから来日しているデザイナー、東京とパリを拠点とする日本人の建築家、隠岐出身のクリスタルボール演奏者、そして製本会社の私。なぜだかよくわからないけど、何らかの縁があって方々から集まった仲間。出会ったばかりでお互いに深くは知らないけれど、隠岐島に向かうという目的を共にし、会話を楽しみ、道中を一緒に過ごしました。こういうの旅の醍醐味ですね。

米子には1泊し翌朝、フェリーで揺られ、揺られて、約3時間、西ノ島の別府港に到着。あたりは静かでお店といえばお弁当屋さんが1軒。何より私の目に最初に入ったのは、水木しげるの写真と共に「たくひごんげん」という謎のブロンズ像。海の安全を守る精霊…と私は理解しています。水木しげるの妖怪話にぴったりな土地という雰囲気もあります。水木ワールドが好きな人はここで最初にワクワクしてしまうでしょう。

そこから早速、焼火神社までレンタカーで山道を走り、入り口の大きな鳥居に着くと今度は足で山を登ります。徒歩で15分ほど、山の8号目くらいのところでしょうか、焼火神社は鎮座しておりました。

以前に篠原紙工図書室でお会いした松浦宮司にご挨拶をし、社務所にお邪魔させていただいたのですが、社務所2階の窓からは海と向かい側の島全体が見渡せ、ただただ静寂さが心地よく、このまま黙ってぼんやりとしたくなるようなところでした。宮司はその窓近くにアウトドアで使うような椅子を置いて、そっと腰をかけており、その姿は日頃から海を見つめ、見守っている様子を私に想像させました。この景色を見ると焼火神社が「雲の上の神社」と言われるのも納得です。昔はこの山道の距離を体を使って上り下りしていたのですから、神社に着くまでが自身の内観の時間のようで歩くことにも意味があると感じます。

社務所を出て、ついに、実際の焼火神社を目の前にした時、初めて写真で見た時にも感じた妙な恐怖感が現実となって出てきました。ゾッとする、でも大きなものに守られているという安心感も出てくる、決して嫌な恐ろしさではないのです。畏敬の念とはこのような感じ方なのでしょうか。力強さと穏やかさが混在した気が辺りの空気を覆っていました。境内ではクリスタルボールの音色を奉納するという特別なことも今回行われ、言葉で表現しにくいのですが、不思議な周波数が響き渡る世界にそのまま吸い込まれそうな力を感じました。クリスタルボールから流れる振動が体の中の振動に響き合うような気がする、と、いう感じです。

さて、この日は焼火神社への参拝と「隠岐だからこそ生まれたアートと本」のトークに参加することが目的です。島と島を移動しなければならないので焼火神社にもゆっくりはしてられません。下山し、島同士をつなぐ小さな船に乗り込み、目指すは中ノ島の海士町(あまちょう) 。島と島の間は電車の感覚と変わらずで10-15分ほどすると到着。

海士町にはエントウというスタイリッシュなホテルや島の学生たちが集まって勉強ができるユニークな塾の施設の隠岐國学習センターやカフェもあり、程よく開けた感じのする島です。学生たちが自転車で私たちの横を颯爽と駆け抜ける際も「こんにちはー」と声をかけてくれるところが、都市とは大違いです。島で10代を過ごす。どんな感じだろうか…。隠岐に限ったことではありませんが、色々なことに興味が湧く10代プラス情報もすぐ手に入る現代、「島を出たい!」(田舎を出たい)と思う若い子もたくさんいるだろうなと想像しつつ、子供の頃に都市とかけ離れたところに住む良さは後々人生に一味違う深みを与えてくれるよな、と、一瞬、自分の人生を思い返します。(都会育ちもおもしろいですが)

トークは午後6時から。10月末で陽が沈むのも早い季節ですが、島にはコンビニのような光を放つお店もないので6時といえども夜らしさを一層に感じさせます。この日は見上げると欠けたお月さんも出ており、より輝いて見えたのはしっかりと心に残っています。

先に記した学習センターは古民家を改装した建物で、中はとても温かみがあり、誰かのお家にいるみたいな感じでトークはその1室で行われました。画家の水野さんとデザイナーの谷さんが隠岐島に出会ったところから始まり、水野さんが島で感じ取ったこと、隠岐との出会いでこれまでの作品とは違う表情が絵に出てきたこと、そして「神迎え」の本制作の話へと流れていきました。水野さんの独特なゆっくりとした口調と絶妙な間は思わず、クスッと笑ってしまうのですが、その間のあいだで自分の本心の言葉を紡ぎ出そうとしているのが感じられ、聞く人たちの心を掴みます。私はメモを片手に集中して聞いていました。(言い訳として、そのトークの様子の写真が1枚もないのですが。下の写真はトーク後の様子。ユポのロール紙に絵を描いたもの)

水野さんは隠岐での絵を説明するときに「場所の持つ力ってすごい、その場所によって絵が違う。特に隠岐はすごい。」といつもおっしゃられています。私たちがなんらかのエネルギーを放っているように、場所、土地、まさに「やおよろず」全てのものはエネルギーを持っている、見えないけどそこには何かがある。水野さんはその土地のエネルギーを絵画という手法を通して目に見えるものにしており、その絵からは激しさと底知れぬ力を感じます。たった数日ですが今回の隠岐で私が感じた土地のエネルギーというのは私の中では本物でこのエネルギーが今後、私の人生でどのような形となって現れるか楽しみでなりません。そのためにも自分の感覚を研ぎ澄ましておこう、そんなことばかりを強く感じた旅でした。また次回、隠岐の旅で考えたことや感じたことを書いてみようと思います。