言葉との出会い

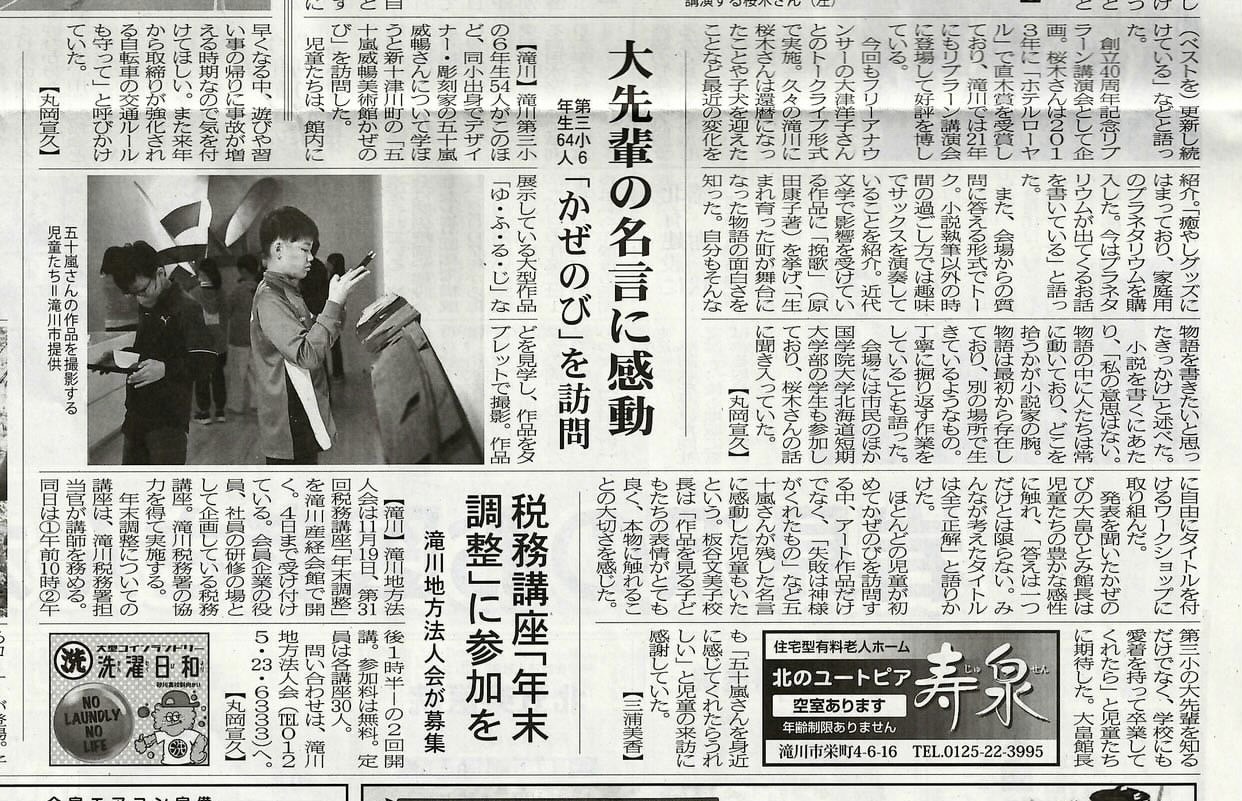

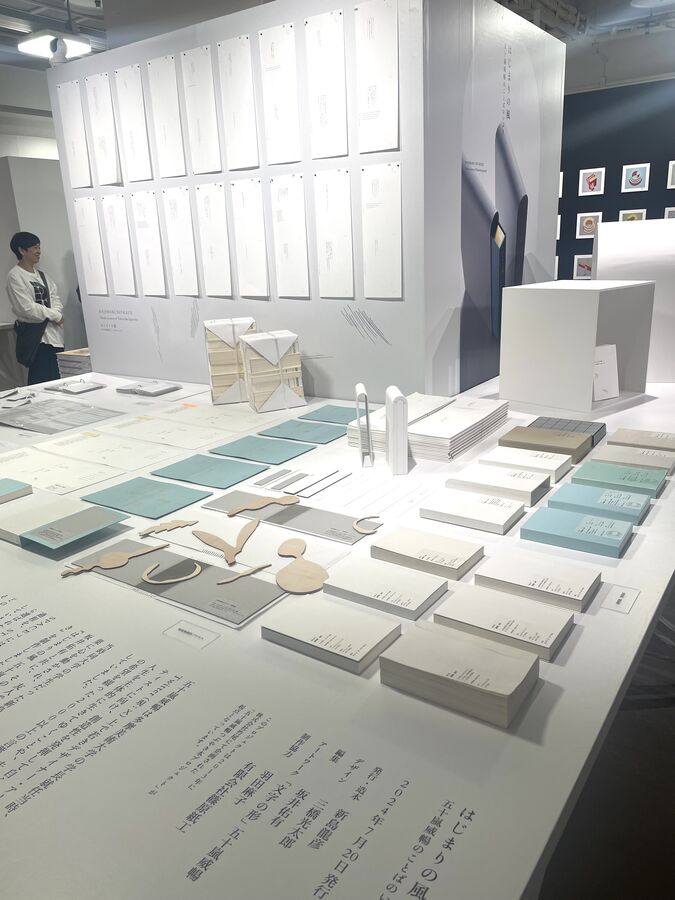

先日、札幌パルコで行われている「A-Z Homage to Takenobu Igaerashi」の内覧会へ行ってきました。書籍「はじまりの風」のスペースも設けていただき、篠原紙工図書室で行った展示にデザイン性を加えてより洗練された展示となっていました。館内には至る所に五十嵐作品が置いてあり、各階段には言葉も展示されています。

内覧会のほかにも、アトリエ兼、彫刻作品が展示されている五十嵐さんの美術館「かぜのび」にも立ち寄ることがもう一つの目的でした。かぜのびは札幌から車で約2時間ほどの新十津川町という小さな町にあります。廃校になる予定だった小学校を改装し、一部は五十嵐さんのアトリエでそれ以外はのびのびと広い空間に彫刻作品たちが佇んでいます。

体育館の空間はそのまま体育館ではありますが、「ゆ・ふ・る・じ」という巨大な彫刻作品があることで不思議と温かみと解放を感じる空間になっています。現在、その体育館の壁面に、はじまりの風が製本される前の本文ペラ印刷がズラリと並べられている展示が行われています。シンプルに並べられた紙の印刷物は本になって綴じられているのとは違って言葉の見え方も変わってくるようです。

その展示のおかげか、かぜのびで書籍を購入してくださるお客さんが多いようで、篠原紙工にある在庫も減っているのを見ると、それだけ本が誰かの手に渡っているということであり、しかも五十嵐さんの故郷である北海道から数々の言葉たちが誰かの心に届いていると思うと嬉しいです。

なぜ、誰かの心に届くといいな、と思うのか。毎回はじまりの風についてここの「綴る」で書くときに出てくる自身への問いかけです。私には、いつも心のどこかに得体の知れない葛藤や空虚感みたいなものがあるから五十嵐さんの言葉が時に説教、時に友人に相談するように、引っ掛かるのだと思います。誰に話すわけでもない、自分との対話でしかどうにもできないこの灰色の闇は、決して悪いものではないのですが、日々の小さな失敗や迷い、無念さはこの闇と繋がっている気がします。

五十嵐さんの言葉を読むと、ひっそりといるこの闇に光が照らされ、言葉が仲介役になって自己対話の助けになってくれるのです。自分ともうひとりの自分とその言葉。言葉を読んで自分の情けなさをより感じることもあるし、自分を肯定する時もある。もう少し頑張ってみるか、と気持ちが楽になる時もあり。対話を通して自分を信じようと強くなれるのです。闇があるからこそ五十嵐さんの人生哲学と戯れることができると思うと闇がある意味も深くなってきますね。

内覧会の際に、かぜのびの館長さんからこんな話を聞きました。このことは今回の札幌の滞在で一番感動したお話です。

道内の小学6年生が美術館へ来て、五十嵐さんの彫刻作品に自分でタイトルをつけるという授業でのこと。最後にみんな集まって感想を聞くと、思いのほか体育館にある五十嵐さんの数々の言葉が良かったという生徒さんが多かったとのことでした。そのうちの1人は「僕は、五十嵐さんの言葉を読んで、自分も明日から頑張ろうって思えました。」という感想を残してくれたとおっしゃっていました。

その小学生が日々どんな思いを持って生活しているか全くわかりませんが、少なくとも言葉から自分を取り戻したのではないか、と私は想像してしまいます。私の妄想でしか書けないのですが、その彼の中の闇にも光が当たったのかな、(闇という言葉が正しいかわからないけれど)それはどんな闇なのですか、聞いてみたくなってしまいます。君の中にある何と言葉がスパークしたのか。日々生きていると予期せぬことも起こるし、特に仕事をしていれば色々な人や事が関わるわけだから思うようにいかないことの方が多いです。その度に心はざわつきますが、それは年齢関係なくありますよね。自分が子供だった頃を思い出しても毎日悶々とした小学生だったことを思い出します。

今後、小学生たちの心の中で言葉はどのように生きるのでしょうか、授業が終わって日常に戻れば全くもって忘れてしまうかもしれません。でもこれから生きていく中で「そういえば…なんか子供の時に出会った言葉があったような…」という風に再び蘇る時が来るかもしれないですね。もしくはずっと忘れないでいる子もいるかもしれません。どちらにせよ、言葉に出会ってくれたということだけで私は嬉しく思います。